Э.Ш. Акбулатов, ректор Университета Решетнева:

Дорогие решетневцы! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для коллектива Университета Решетнёва был полон значимыми событиями. Мы вошли в топ-три вузов, лидирующих в научно-образовательной сфере ракетно-космической отрасли страны, стали участниками инновационного консорциума «Созвездие Роскосмоса» ; по версии Российского рейтингового агентства RAEX , назвавшего лучшие вузы России по федеральным округам, вошли в топ-три лидеров в Сибирском федеральном округе. Мы эффективно работали по программе Приоритет 2030, добились заметных успехов в образовательной, научной, общественно-значимой сферах деятельности. Мы в прямом смысле дотянулись до космоса, запустив первый из предстоящей серии спутников ReshUCube

Год вместе с тем был непростым, но это только сплотило коллектив, мы доказали, что готовы решать самые трудные задачи, не просто эффективно работать, но и добиваться результатов! Мы по праву можем этим гордиться!

|

Научные лаборатории, созданные при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука», действуют в университете с 2020.

|

|

Руководитель С.Ю. Воронина. Направления работы научной лаборатории: микро- и макроструктура целевых композиционных материалов; исследование полимерных композиционных материалов c эффектом памяти формы; исследование применения материалов с памятью формы для управления процессом складывания и раскрытия гибких шарниров; функционализация дисперсных и волокнистых наполнителей; биоразрушаемые полимерные материалы; разработка функциональной добавки на основе нановолокон оксида алюминия.

По итогам 2022 г подготовлен прототип рабочего образца сигнального волокна. Изготовлены изоляционные плиты без связующих, обработанные огнебиозащитными сертифицированными составами, обладают группой горючести Г1. Показано, что силанизация образцов джута полидиметилсилоксаном с последующей пропиткой раствором поликапролактона приводит к повышению гидрофобности композитов и увеличению их эластичности, но в меньшей степени влияет на прочность композитов. Установлено, что скорость самопроизвольной пропитки композитов в наибольшей степени зависит от толщины нити, пористости волокон и силанизации. Получены образцы полимерных композиционных материалов с коллоидным раствором MXene и с углеродсодержащими нанонаполнителями, обладающие тензорезистивными характеристиками. Разработан и создан стенд для изучения совместного влияния на композит динамической нагрузки и агрессивной среды.

|

|

|

|

Руководитель С.М. Сультсон. Цель работы лаборатории - снижение экономических потерь лесного хозяйства Сибири от энтомовредителей и фитопатогенов через повышение эффективности системы защиты леса России. Ведется изучение основных видов энтомовредителей леса и фитопатогенов, опасных для экономики Сибири, включая инвазивные (Уссурийский пихтовый полиграф) и эруптивные виды (Сибирский шелкопряд) насекомых и фитопатогенов (гриб Cyclaneusma minus) и другие. Прогноз: разрабатывается система прогноза вспышек массового размножения эруптивных видов насекомых на основе построения пространственно-распределенной модели основных вредителей леса в Сибири посредством разработки биологических методов контролирования численности насекомых-вредителей.

В рамках реализации проекта «Фундаментальные основы защиты лесов от энтомо- и фитовредителей в Сибири» (№ FEFE-2020-0014) коллективом научной лаборатории «Защита леса» в 2022 году разработана пространственная модель прогноза первичных очагов массового размножения сибирского шелкопряда, что позволяет усовершенствовать систему лесопатологического мониторинга на региональном уровне. Продолжаются исследования по разработке биологических методов борьбы с сибирским шелкопрядом, оценке устойчивости лесных насаждений с использованием молекулярно-генетических методов, изучению цикла углерода в древостоях, поврежденных сибирским шелкопрядом

|

|

|

|

Руководителя проекта Р.А. Марченко. Проект будет реализовываться в течение 5 лет, до 2024 года. Полученные результаты будут служить основой при создании безотходной технологии переработки биомассы дерева с получением высококачественного продукта с заданными свойствами. В связи с тем, что большая часть хвойных пород древесины сосредоточена на территории Красноярского края проблема рационального и комплексного использования лесных ресурсов актуальна. Для успешного решения задач требуется модернизация, совершенствования действующих производств, разработка новых технологических процессов, создание энерго- и материально сберегающих технологических схем, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Обладая уникальным химическим составом, биомасса дерева может быть использована в качестве сырья для получения широкой гаммы продуктов. Используемые в настоящее время промышленные технологии химической переработки растительного сырья энергоемки и неблагополучны в экологическом отношении. Актуальность проблемы заключается в разработке теоретических основ процессов глубокой переработки растительного сырья, позволяющих повысить производительность, качественные показатели готового продукта, экологическую безопасность производств.

В 2022 г. получены основные модели процесса размола, позволяющие прогнозировать требуемые воздействия на волокнистый полуфабрикат, необходимые его размерно-качественные характеристики и состав, что обеспечивает получение древесноволокнистой продукции с высокими физико-механическими свойствами при возможности эффективного использования отходов производства. Проведены пробные экспериментальные исследования по эффективной переработке биоповрежденной древесины, в частности возможности использовании ее в качестве сырья для производства экологически чистых волокнистых материалов (ДВП, картона) и биоразлагаемых материалов с уникальными свойствами. Разработаны новые способы ведения процесса диабатической ректификации во вращающемся газо-жидкостном слое. Изготовлены и запатентованы конструкции контактных ступеней для проведения процесса ректификации. Разработана, изготовлена и установлена опытная колонна термической ректификации, которая будет использована для отработки технологических режимов разделения скипидара и других продуктов лесохимического профиля. Разработана научная концепция технологии комплексной переработки коры лиственницы сибирской на основе полученных экспериментальных данных химического состава. Технология предусматривает выделение из сырья экстрактивных веществ, обладающих дубящей способностью, и переработка полученного послеэкстракционного остатка в качестве субстрата для микробиологической переработки с помощью дереворазрушающих базидиальных грибов.

|

|

|

|

Руководитель П.В. Михайлов. «Лесные экосистемы» работают по научной теме «Мониторинг бюджета углерода на основе оценки функциональной устойчивости лесных экосистем в условиях климатических изменений». Новая лаборатория функционирует в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Енисейская Сибирь». В лаборатории разрабатываются протоколы (методики) по сбору данных о климате, структуре и физиологии леса, и других биологических факторах, их оценке и обработке с помощью новых технологий (например, смарт-технологии, лазерное сканирование (лидарная съемка) в лесах); создаются нормативы оценки бюджета углерода с учетом детализированной природной характеристикой насаждений Сибири; создается углеродный калькулятор оценки углерододепонирующей способности определённого лесного участка; разрабатываются методрекомендации по оценке функционального состояния лесных экосистем и количественных характеристик углерододепонирующей составляющей основных пород-лесообразователей Сибири, а также методрекомендации для органов лесного хозяйства по снижению ущерба от изменений климата и повышения экологической устойчивости лесов Сибири. По итогам работы в 2022 г, оценены климатические тренды динамики температуры воздуха и количества осадков для территории опытного объекта «Караульное». Проведена комплексная оценка динамики, углеродной продуктивности и устойчивости осиновых насаждений для возможного создания карбоновых ферм. Проведена оценка запаса и углерода крупного древесного детрита в сосняках опытного объекта «Караульное». Заложен ряд пробных площадей для оценки запасов углерода по компонентам сосновых насаждений.

|

|

|

|

В декабре 2022 г. завершилась трехлетняя работа по проектному заданию «Развитие теории самоконфигурирующихся алгоритмов машинного обучения для моделирования и прогнозирования характеристик компонентов сложных систем», которая выполнялась под руководством д.т.н.. профессора Л.А. Казаковцева в рамках научно-исследовательской лаборатории ИИТК. В 2023 году работа по проекту будет продолжена.

- Это фундаментальное исследование, - рассказывает Казаковцев. - Алгоритм машинного обучения – это основа искусственного интеллекта. В их основе, в свою очередь, лежат алгоритмы оптимизации, которыми мы занимаемся в нашем проекте, повышая их эффективность!

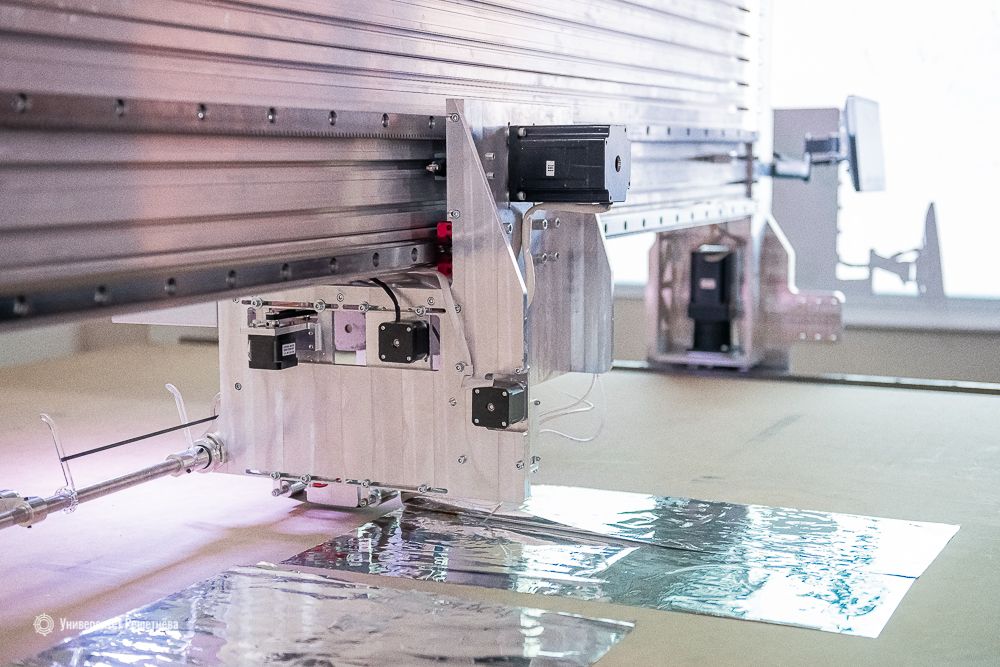

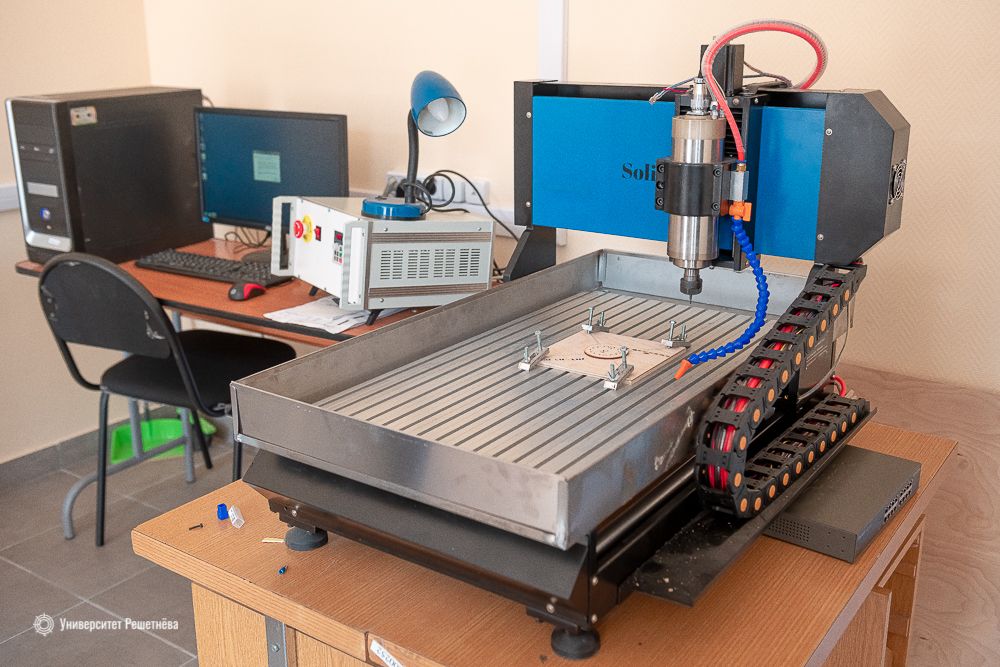

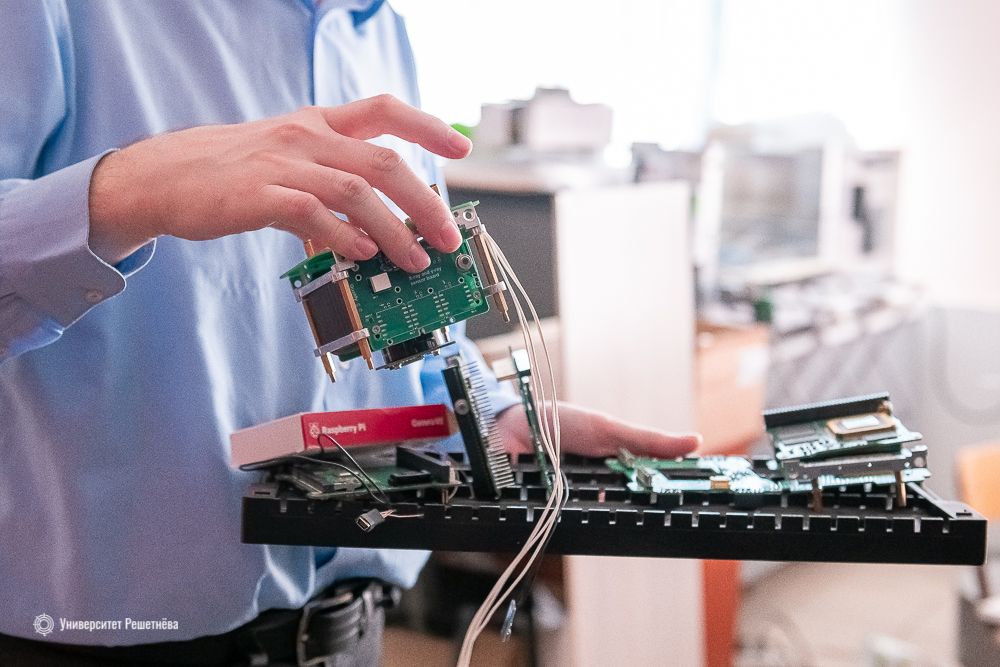

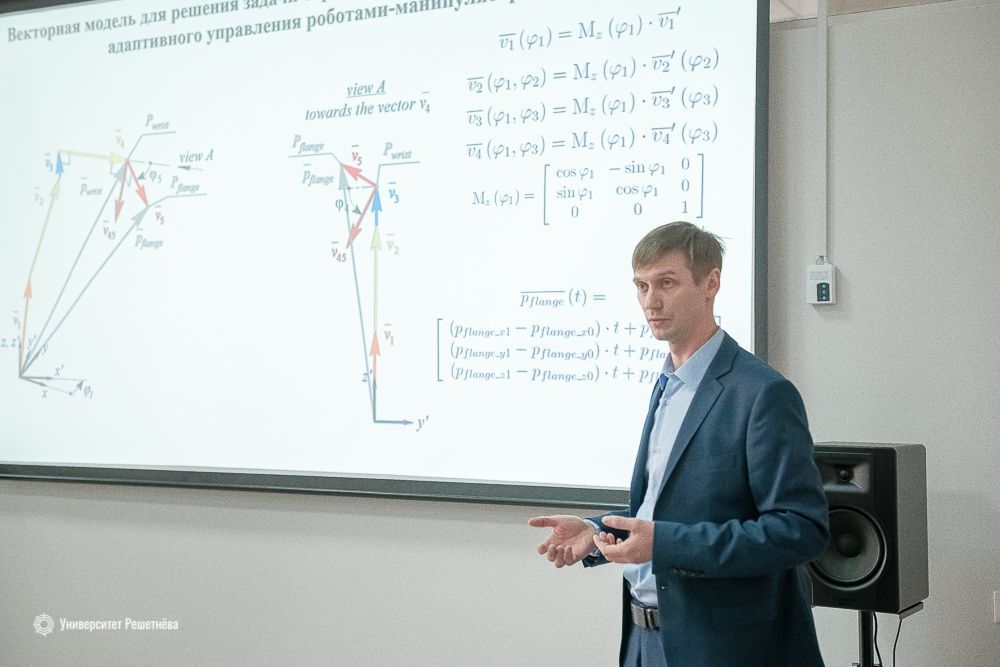

В 2020 г. было получено госзадание и для лаборатории робототехнических систем, которая на тот период работала под руководством М.В. Кубрикова. В рамках задания была определена тематика «Исследование роботизированных комплексов информационных киберфизических систем управления производственными процессами».

- В выполнение проекта лаборатория вовлекла 13 сотрудников, в том числе нескольких студентов, - рассказывает Я.Ю. Пикалов, к.т.н., руководитель научно-исследовательской лаборатории робототехнических систем. - В декабре 2022 г. контракт по этому заданию был закончен, но работу нам продлили еще на год – до декабря 2023 г. Наш отчет минобром по достигнутым результатам был оценен положительно!

|

|

|

|

Несмотря на принятые в 2022 году изменения по подходу к индексации научных статей, массив научных публикаций исследователей институтов и проектных коллективов Университета Решетнёва показал положительную динамику.

На 30 декабря 2022 г. в научных базах уже проиндексировано более 4500 статей исследователей-решетневцев, из них более 300 приходится на публикации, включённые в базы Web of Science и Scopus. Около 500 статей опубликовано в изданиях, включённых в перечень ВАК.

- На эту дату вполне нормальный темп! Кончено, не так высоко индексируется в международных научных базах, но зато мы наблюдаем явное увеличение количества публикаций в российских лицензируемых наиболее значимых изданиях из перечня ВАК. В этих изданиях высшая аттестационная комиссия рекомендует публиковать основные результаты научной деятельности, прежде всего, для наших молодых ученых, - комментирует С.Г. Елисеев, зампроректора Университета Решетнёва по научной и инновационной деятельности

|

|

|

Институт передовых производственных технологий

|

15 апреля 2022 года в Университете Решетнёва состоялась презентация института передовых производственных технологий, созданного в рамках программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Институт даст студентам возможность получения на бесплатной основе знаний дополнительно к стандартным образовательным программам. Основная цель – осуществление подготовки кадров по передовым программам инженерного образования для прорывных технологических решений, обеспечивающих их широкое применение в аэрокосмической и иных отраслях промышленности. Были утверждены самые интересные и перспективные направления, в том числе, например, «Компьютерное зрение на основе методов Data Mining», «Индустрия 4.0» и даже «Цифровые двойники в современном машиностроении». Сегодня Университет Решетнёва активно продвигает идею группового проектного обучения, целевого обучения, формирование индивидуальной образовательной траектории, и эти направления будут также реализованы в рамках нового института.

«Секрет изменений — направить всю свою энергию не на борьбу со старым, а на создание нового, - цитирует Сократа директор Института передовых производственных технологий Е.Ю. Смолина. - Принципиальным отличием деятельности ИППТ является механизм экспертизы образовательных программ. Экспертный совет ИППТ – коллегиальный орган, в который включены представители АО «ИСС», АО «КРАСМАШ», БГТУ «ВОЕНМЕХ». Таким образом в рамках деятельности ИППТ на первом этапе происходит определение запроса со стороны индустриальных партнеров на модули (программы), отвечающие требованиям современных условий. На следующем этапе осуществляется разработка модулей. Представленные модули проходят оценку в рамках созданного экспертного совета. Методом экспертной оценки был определен перечень модулей для формирования новых или углубления имеющихся компетенций обучающихся в форме дополнительной образовательной программы в количестве 26 модулей. Следующий шаг был посвящен конкурсному отбору студентов на обучение по модулям передовых программ инженерного образования. В конкурсном отборе приняли участие более 600 студентов, из которых 323 прошли отбор, в числе которых 48 студентов-целевиков предприятий ГК «РОСКОСМОС» (АО «ИСС» и АО «КРАСМАШ»)».

|

|

|

Приоритет-2030.

R&D центр космических технологий

|

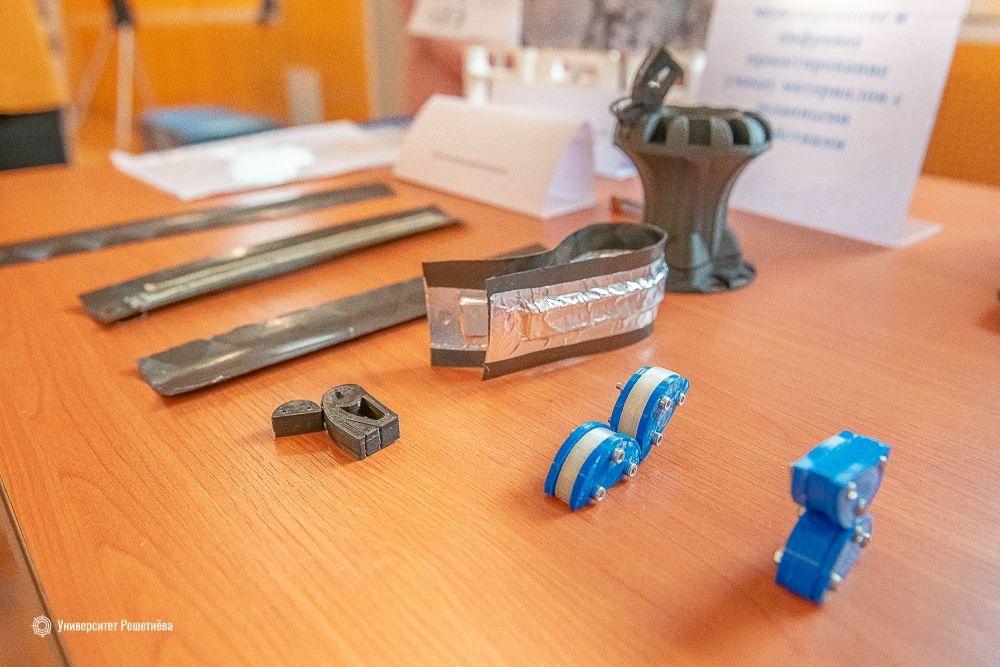

Создание R&D центра было обусловлено опытом стратегического сотрудничества университета по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу ключевого индустриального партнёра в лице АО «ИСС». Были созданы 5 научных лабораторий по ряду актуальных тематик. В том числе «Цифровое проектирование трансформируемой конструкции на основе умных материалов» (руководитель Кирилл Пасечник), «Цифровое проектирование технологических процессов и автоматизированных линий изготовления умных материалов и изделий» (руководитель Сергей Тюпкин), «Анализ, синтез, моделирование, цифровое проектирование умных материалов с заданными свойствами» (руководитель Таисия Шалыгина). Также эксперта познакомили с работой лабораторий «Малые космические аппараты» и «Спутниковые телекоммуникационные системы» и их уже готовым к эксплуатации продуктом – спутником ReshuCube.

Направления своей работы и полученные результаты коллективы лабораторий представили уже в апреле 2022 г на выставке научно-технических достижений университета, приуроченной ко Дню космонавтики

Так лабораторию «Анализ, синтез, моделирование, цифровое проектирование умных материалов с заданными свойствами» презентовала на выставке ее руководитель Таисия Шалыгина. - Мы появились 1 декабря 2021 года, - говорит Таисия. - Двигаемся по двум направлениям. Первое связано с разработкой интеллектуальных систем раскрытия крупногабаритных трансформируемых конструкций. И это направление мы ведем в интересах АО «ИСС». Наше второе направление также связано с интеллектуальными полимерами, которые будут обладать двусторонним эффектом памяти формы, то есть обратимым – для того, чтобы впоследствии создать искусственные полимерные мышцы, которые можно будет внедрять как в экзоскелеты, так в анимотроники, другие робототехнические системы. Пока мы собираем команду, собираем информацию, но одновременно уже и ведем разработку таких вот шарниров, которые еще никто никогда не создавал! В 2023 году планируется продолжение выбранной линии по созданию новых научных лабораторий с целью реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве, определившим еще 7 актуальных тематик, сформулированных совместно и в интересах АО «ИСС», в том числе: − Исследования и разработка изменяющих форму элементов конструкции, интеллектуальных материалов для создания трансформируемых конструкций аэрокосмического назначения и технологий цифровизации жизненного цикла изделия. − Исследование и разработка адаптивных технологий производства элементов конструкций космических аппаратов (КА) из полимерных композиционных материалов средствами когнитивных технологий и искусственного интеллекта. − Анализ свойств и характеристик информационного потока в спутниковых системах связи. Решение оптимизационных задач, задач параметрического синтеза, прогнозирования и управления потоками трафика в спутниковой сети. − Математическое моделирование в задачах ориентации, стабилизации, коррекции и сближении КА на геостационарной орбите. − Разработка методологических основ, технических решений и элементов технологий для серийного изготовления, отладки и тестирования малых КА на базе открытых коммерческих технических решений. − Автоматизированный комплекс с интеллектуальной системой управления электрическими испытаниями электротехнических систем космических аппаратов. − Исследования и разработки в области технологий цифровых двойников материалов и конструкций космического аппарата, проведения виртуальных испытаний. Языком цифр Новые научные лаборатории дали возможность привлечь выпускников бакалавриата и магистратуры университета в исследования и разработки, за 2022 год было охвачено 631 обучающихся, из них 21 трудоустроился в научные лаборатории.

|

|

|

Приоритет-2030.

Студенческий Технический инкубатор (СТИ)

|

«Студенческий технологический инкубатор» (СТИ) был создан в Университете Решетнёва в конце 2021 года, и за год успел окрепнуть, развернуться и зарекомендовать себя как полезный и востребованный инструмент для начинающих научных и технологических стартаперов.

- Деятельность СТИ направлена на формирование новых исследовательских команд для проведения исследований по приоритетным научным направлениям и обеспечению развития студенческих коллективов и стартапов с участием студентов. Реализованный проект «Студенческий технологический инкубатор» позволит предоставить студенческим коллективам информацию об источниках финансирования, программах фондов, конкурсах и грантах, а также проводить семинары, посвященные решению актуальных проблем научных коллективов. Созданы условия, способствующие мотивации и развитию технических студенческих проектов на всех этапах их реализации, от оформления проектной документации до продвижения готовых разработок, - рассказывает руководитель направления А.С. Полякова. - Так, например, в начале 2022 года был открыт первый набор участников-студентов для прохождения образовательной программы, в рамках которой студенты разрабатывали и представляли свои собственные проекты для получения поддержки на их реализацию. Образовательные сессии, которые проводились в течении двух месяцев, были направлены на развитие проектных, предпринимательских, презентационных и других компетенций. Языком цифр: За 2022 год количество вовлеченных студентов в деятельность студенческого технологического инкубатора составило 160 человек, представляющий собой 23 проектных команды. Организовано более 20 лекций, мастер-классов и семинаров, организованных для студентов в области проектной и предпринимательской деятельности. В июне 2022 г. был проведен конкурсный отбор студенческих проектных команд в резиденты СТИ, в результате которого 15 команд и их наставники получили поддержку от университета. В течение года команды будут работать над проектами.

|

|

|

Приоритет-2030. Цифровые кафедры

|

В сентябре 2022 г. в Университете Решетнёва начала свою работу цифровая кафедра для подготовки специалистов по разработке web-ресурсов Напомним, вуз вошел в число 115 российских университетов-участников программы «Приоритет 2030», которые с началом нового учебного года должны были открыть набор студентов на цифровые кафедры, запускаемые в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» (нацпрограммы «Цифровая экономика»). Проект нацелен на формирование у слушателей дополнительных цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также навыков использования и освоения цифровых компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и востребованных на рынке труда. В рамках цифровой кафедры в Университете Решетнёва начинается обучение по программе «Разработка и дизайн web-ресурсов». В ходе освоения программы приобретаются следующие профессиональные компетенции:

Рабочая программа реализуется с учетом профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по дизайну графических пользовательских интерфейсов», «Специалист по информационным ресурсам». Производственная практика способствует дальнейшему развитию практических навыков по следующим видам деятельности: совокупность методов и средств для разработки дизайн-макета интерфейсов и web-ресурсов по заказу предприятий. По результатам, обучающиеся получат документ о квалификации - диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по разработке web-ресурсов». Языком цифр: Программа рассчитана на 10 месяцев (300 часов), разработана для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки, не отнесенным к ИТ-сфере. Как ожидается, обучение пройдут не менее 735 решетневцев.

|

|

|

Приоритет-2030.

Лети, наш спутник!

|

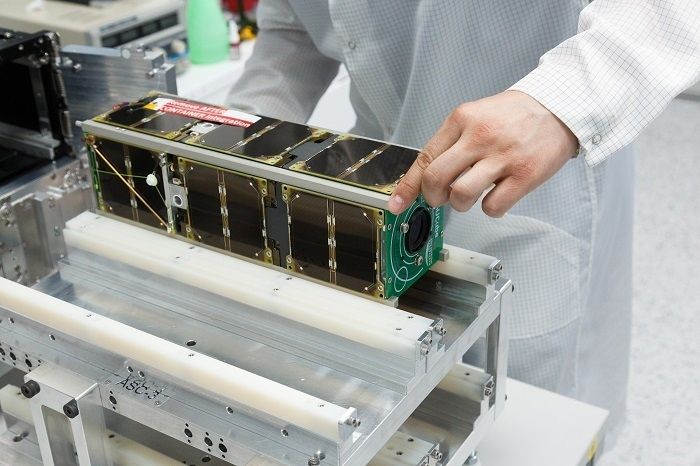

9 августа 2022 г. в 8.52 по моск. вр. с космодрома Байконура ракета-носитель «Союз» вывела на околоземную орбиту спутник ReshUCube-1.

- Почему нам важен этот проект? Сегодня в российской непилотируемой космонавтике бурно начинает развиваться направление создания многоспутниковых космических группировок. В стране начинается реализация таких масштабных космических проектов, как «Сфера», «Скиф», проект «Марафон», каждый из которых включает в себя создание космических аппаратов, которые должны одновременно находиться на космической орбите. В реализации этих проектов будет задействован индустриальный партнер вуза - АО «ИСС», для которого университет ведет подготовку кадров. Запуск космического аппарата подразумевает совершенствование образовательных программ с целью подготовки специалистов, ориентированных на новые технологии, - прокомментировал событие ректор Университета Решетнева Э.Ш. Акбулатов.

Спутник разработан и создан в лаборатории малых космических аппаратов Университета Решетнёва. Космическая миссия реализована в рамках программы Space-PI при поддержке Фонда Содействия Инновациям в рамках конкурса «Дежурный по планете». Работа над малым космическим аппаратом началась еще в 2020 году, сотрудники университета за полгода разработали и изготовили полезную нагрузку. Полезная нагрузка спутника ReshUCube-1 – это реконфигурируемая космическая лаборатория с широким набором датчиков для проведения экспериментов различной тематики. Изменение программы эксперимента, режимов работы оборудования, регистрируемых параметров и других показателей будет происходить путем загрузки на космический аппарат программного обеспечения непосредственно в процессе полета. Исследователи космической лаборатории Университета Решетнева планируют провести эксперименты по усовершенствованию работы оборудования в процессе полета, в том числе, по контролю распределения тепла в полезной нагрузке, технологические эксперименты с коммерческой элементной базой и перспективными отечественными процессорами космического назначения.

- Основная задача спутника – обучающая, это проект студентов и школьников, - рассказывает разработчик аппарата, замруководителя лаборатории малых космических аппаратов Дмитрий Зуев. – Обычно в спутник закладывают один-два космических эксперимента, несколько функций, он их выполняет, скажем, за месяц, а потом просто летает. У нас концепция принципиально другая. Уже первоначально на университетском спутнике установлено много различного оборудования, в том числе, для мониторинга земной поверхности. В вузе есть специальности, где студенты обучаются принимать и обрабатывать космические снимки. С запуском спутника у ребят будет шанс в реальных условиях осваивать свою специальность, выполняя нужные операции. Есть оборудование для радиационного мониторинга, для изучения магнитного поля, для осуществления технологических экспериментов (эксперименты над самим железом, его поведением в условиях космоса). Школьники, к примеру, будут изучать, как распределяется тепло, как ведут себя приборы. Спутник призван решать и исследовательские задачи. Будет осуществлен эксперимент, связанный с изучением радиационных защитных экранов, которые разработали в университете. Результаты будут полезны для новой планируемой к созданию отечественной орбитальной станции! Самый первый сигнал маяка спутник передал в Центр управления полетами Университета Решетнёва 10 августа в 00.30 по местному времени. Сигнал приняли Евгений Лапухин, начальник студенческого ЦУП, Владимир Аброськин, студент ТБ19-01 кафедры БИТ, и Александр Калмыков, инженер ЦУП. В 9.30 утра команда приняла еще один сигнал. 18 декабря в 17:30 по местному времени, уже случился маленький юбилей университетского спутника ReshUCube-1 - 2 000 виток вокруг Земли, а это значит, что он уже пролетел в космосе почти 90 млн. км! Полученный первый снимок, переданный кубиком, был снят над Казахстаном. Космическая миссия Университета Решетнёва сегодня входит в активную фазу. В стадии завершения разработка второго спутника серии ReshUCube, запуск которого запланирован на весну 2023 г. Этот спутник будет решать задачи, связанные с межспутниковым обменом информации, что является важной технологией для построения будущих спутниковых группировок для обеспечения связи и широкополосного доступа в интернет.

|

|

|

Приоритет-2030.

Мобильно тушить лесные пожары

|

Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушением лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли.

Лесные пожары остаются одной из самых серьезных проблем лесопромышленного комплекса Сибири. Часто сложности в локализации и тушения очагов связаны с труднодоступностью многих территорий и отсутствием традиционных каналов связи, необходимых для мониторинга и управления тушением. Поэтому большой интерес профессионалов отрасли вызвала новая разработка, выполненная с участием ученых Университета Решетнева - передвижной комплекс управления тушением лесных пожаров. Комплекс оснащен автономной радиостанцией, спутниковой связью, беспилотным летательным аппаратом, размещенными на базе КамАЗа.

- Идея родилась в головах коллег из института лесных технологий, директора радиозавода НПП «Радиосвязь», коллег СФУ, - рассказывает ректор Университета Решетнёва Э.Ш. Акбулатов. – Тема управления тушения лесных пожаров очень актуальная, поскольку в условиях усыхания лесов Евразии, изменения климата, других антропогенных воздействий лесные пожары становятся серьезной проблемой для людей, приводит к деградации лесов. Создание таких мобильных центров обеспечит оперативное и квалифицированное тушение пожаров, минимизирует потери лесного фонда. Мы предполагаем, что на территории края можно было бы дооснастить ту технику, которая есть в распоряжении краевого лесопожарного центра, устройствами связи. Особенность этих устройств в том, что они работают в условиях отсутствия каналов связи. Это актуально, например, для лесов Енисейского района, юга Эвенкии, где нет никакой сотовой связи.

8 апреля 2022 г. сотрудники института лесных технологий организовали демонстрацию работы комплекса так, как это бы происходило в режиме реального времени. КамАЗ с установкой размещается на патрулируемой территории. Отсюда на локации, одна из которых вынесена на 10 км на противоположный берег Енисея, поступают сигналы об обнаружении условных термоточек. Обнаруживает очаги и передает информацию на пульт связи комплекса беспилотный летательный аппарат. Координаты установленного очага отправляются на рации пожарных команд, которые оперативно выдвигаются к месту тушения. На демонстрации работают сотрудники Красноярского Лесопожарного центра со своим профессиональным оборудованием. Министр лесного хозяйства региона Алексей Панов, комментируя происходящее на демонстрационной площадке, акцентирует внимание на том, что с учетом актуальности для лесной отрасли края мобильного комплекса управления тушения лесных пожаров, уже в этом году планируется завершить полный объем его тестирования и запуска в эксплуатацию. - Разработкой серьезно заинтересовались в правительстве края, - подчеркнул Панов. Свои мысли о потенциале использования уникального комплекса и не только на территории Красноярского края высказал заместитель руководителя федерального агентства лесного хозяйства М.Ю. Клинов, отметивший как важное преимущество и то, что комплекс является отечественной разработкой. - Аналогов такого комплекса я не видел. Есть более простые установки, но, чтобы были оснащены такой независимой системой радио- и даже видеосвязи, таких я не видел! Здесь обеспечен глобальный комплексный подход, – оценил мобильную установку Клинов. - Идею проекта можно оценить только положительно! Но самое главное – довести идею до практического применения. Если эта система будет надежно работать и иметь приемлемую стоимость, это направление будет точно востребовано. Потому что точность определения места пожара, контроль за перемещениями людей, которые борются с пожаром – это, во-первых, безопасность, а во-вторых, повышение эффективности работы пожарных. В совокупности это то, что должно помогать в их работе в любом регионе. Важно, что это отечественная разработка. В текущей ситуации, когда к нам применены зарубежные санкции, это большое преимущество. Работа комплекса не зависит ни от каких международных событий. И стоить комплекс должен дешевле, чем зарубежные аналоги. Нам остается пожелать успехов в практической реализации проекта его разработчикам! После проведения первичных испытаний мобильный комплекс университет передал Лесопожарному центру Красноярского края, где планируется его эксплуатация в реальных условиях.

|

|

|

Приоритет-2030.

Инновационные лесные разработки

|

В рамках стратегического партнерства института лесных технологий и компаний ООО «Красноярский лесопитомник» и ООО «КрасКИП» при реализации проектов по темам «Выращивание сеянцев с закрытой корневой системой основных лесообразующих пород» и «Разработка рецепта субстрата для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой основных лесообразующих пород» группой сотрудников университета уже не первый год ведется научно-исследовательская работа. Инновационный проект с использованием новых технологий лесовосстановления курирует Н.П. Браптилова, завкафедрой селекции и озеленения Суть научного эксперимента заключается в наблюдении за приживаемостью сеянцев с закрытой корневой системой хвойных деревьев в городской среде в разных районах города с различным уровнем техногенной нагрузки. Проект на контроле регионального минлесхоза. Выросшие и закаленные в теплицах МП «Управление зеленого строительства» сеянцы сосны обыкновенной были высажены в Академгородке, возле министерства лесного хозяйства. В Красноярске маленькие сосны появились уже и на острове Татышев, в сквере «Космодром», на пр. Мира, на территории Управления зеленого строительства и в микрорайоне «Удачный». Сеянцы с закрытой корневой системой имеют практически 100% приживаемость, короткий период готовности посадочного материала, более раннее цветение и плодоношение, возможность посадки в течение более длительного периода - с начала весны и до первых заморозков, меньший риск повреждений при транспортировке. В этом году еще один инновационный проект ИЛТ получил свое развитие. Разработана конструкция специализированных теплиц для посадки сеянцев с закрытой корневой системой хвойных деревьев. Внедрение таких теплиц уже реализуется повсеместно в регионе. 21 декабря 2022 г. в Красноярском краевом фонде науки состоялась защита ЭТОГО проекта в рамках конкурса проектов прикладных научных исследований и инновационных разработок в интересах развития Красноярского края. Университет Решетнева представляли завкафедрой лесного инжиниринга, доктор сельскохозяйственных наук Е.В. Авдеева – руководитель проекта; доцент кафедры, кандидат технических наук Д.В. Черник– ответственный исполнитель проекта; студент группы БНТ19-01 Н.Л. Ровных – исполнитель проекта. Проект «Разработка импортозамещающего комплекса оборудования точного высева семян для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой, оптимизация параметров модульной теплицы для условий лесничеств Красноярского края» был отмечен комиссией как актуальный и глубоко проработанный. Проект решетневцев был успешно защищен и продлен на второй год .

|

|

|

Приоритет-2030.

Радоваться, глядя на истину. Наука молодых

|

Впервые в этом году университет в рамках празднования Дней науки 8 февраля провел День, посвященный молодым исследователям. Пространство «Точка кипения», кстати, тоже запущенного только в 2022 году, стало площадкой, где собрались и те, кто только присматривается или делает первые шаги в научно-исследовательской деятельности, и те, кто своим трудом и талантом уже эффективно продвигает научно-технологический прогресс. Руководством вуза были отмечены преподаватели и студенты университета и Аэрокосмического колледжа, показавшие заметные результаты в научно-исследовательской деятельности. В списке награжденных Почетной грамотой Университета Решетнёва 14 человек. В том числе М.С. Руденко, ассистент кафедры летательных аппаратов, А.В. Михайлов, завкафедрой общественных связей, В.В. Конюхова, замдиректора института лесных технологий, А.В. Делков, доцент кафедры холодильной, криогенной техники и кондиционирования, М.А. Рагозина, доцент кафедры организации и управления наукоемкими производствами, К.С. Площинская, преподаватель АК, Н.В. Федорова, доцент кафедры менеджмента, Е.В. Роот, доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ, С.О. Медведев, доцент кафедры экономических и естественнонаучных дисциплин, Лесосибирский филиал, Д.В. Антишин, преподаватель кафедры химической технологии твердых ракетных топлив, И.А. Панфилов, доцент кафедры системного анализа и исследования операций, Д.В. Рогова, студентка ИИТК, Н.А. Гурбанов, студент АК, В.Д. Эскин, студент ИЛТ. Обращаясь к научной молодежи, ректор Э.Ш. Акбулатов рассказал о том, какие перспективные исследовательские направления развивает сегодня Университет Решетнева, о работе научных лабораторий вуза, действующих и вновь создающихся, а главное, об острой кадровой востребованности увлеченной наукой молодежи. Подробно с выступлением ректора можно ознакомиться.

В 2022 году в университете начал свою работу Совет молодых ученых под председательством Анны Сухановой, ст. научного сотрудника лаборатории «Интеллектуальные материалы и структуры». Собственно, Анна и выступила с этой инициативой. В ноябре с целью отбора потенциальных кандидатов - организаторов исследований и разработок среди молодых ученых университета, обладающих навыками эффективного управления и реализации научно-исследовательских проектов в рамках передовых производственных технологий Совет организовал и провел конкурс «Молодые лидеры науки». Мероприятие было организовано в рамках программы Приоритет 2030 и было направлено на поиск будущих организаторов, активных разработчиков научно-исследовательских проектов, в том числе лабораторий, открытых по проекту «Приоритет 2030». Это та научная молодежь, представители которой в дальнейшем смогут собрать междисциплинарные команды, возглавить их и эффективно развивать. Для проведения был выбран формат деловой игры. - Многие университеты, получив задание по программе «Приоритет 2030», стали создавать PI-школы для подготовки и обучения организаторов исследований и разработок, но поскольку у нас самих пока нет таких компетенций для обучения других, мы решили взять формат деловой игры, - рассказывает Анна Суханова. - Эта игра включала в себя, по сути, несколько игр: «Башня», «Поток» и т.д. Участники делились на команды, выполняли задания. Я очень волновалась, формат был необычный для университета, где довлеют традиционные формы – лекции, форумы. Но игра превзошла все мои ожидания! Целый день практически участники провели на площадке Точка кипения, но время это было проведено с большой пользой. Уверена, нужно чаще практиковать необычные форматы в мероприятиях для научных сотрудников! А главное, это мероприятие, действительно, позволило выявить потенциальных лидеров в среде научной молодежи университета.

|

|

|

На годы вперед

|

Университет Решетнёва приступил к реализации научных исследований в рамках проекта строительства Нижнебогучанской ГЭС. Этому большому и очень важному не только для региона научно-исследовательскому проекту университет намерен посвятить, возможно, годы работы. Проект по изучению трендов в растительном и животном мире Нижнего Приангарья выполняется при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Красноярского края, Краевого фонда науки и акционерного общества «Корпорация развития Енисейской Сибири». Партнером выступает ООО «Нижнебогучанская ГЭС».

Целью работ является изучение воздействия деятельности человека и климатических изменений на лесные экосистемы. Исследования необходимы для комплексной перспективной оценки влияния строительства ГЭС на окружающую среду, для разработки программ мониторинга водных биоресурсов индустриального развития района.

В рамках проекта будет построен прогноз изменения состояния биоразнообразия в районе исследований с учетом прямых и косвенных факторов антропогенного воздействия, а также предложены мероприятия по предотвращению и снижению негативного влияния деятельности человека и неблагоприятных факторов изменений климата. В августе 2022 г. студенты и научные сотрудники института лесных технологий экспедиция в рамках экспедиции в район Нижней Ангары уже приступили к работе над проблемой определения состояния водных биоресурсов и качества поверхностных вод района строительства Нижнебогучанской ГЭС и Нижнебогучанского водохранилища

|

|

|